肩こりの原因は「骨(関節)」の動き」にあった!?ーがじゅまる鍼灸整骨院

はじめに:肩こりは筋肉だけの問題ではない

「肩がこる」「肩が重い」「首が張る」といった訴えをする人は、日本では老若男女を問わず非常に多く、慢性化しているケースも少なくありません。一般的には「筋肉が硬くなる」「筋緊張が強くなる」ことが肩こりの主因とされ、マッサージ、ストレッチ、牽引、温熱療法などが施されることが多いでしょう。しかし、長年こうしたアプローチを続けても改善が思わしくない人、あるいは再発を繰り返す人がいるのも事実です。

では、なぜ筋肉のアプローチだけでは不十分になるのでしょうか?

それは、筋肉の“硬さ”そのものが最初の原因というより、むしろ “あるべき関節(骨・関節)の動き/可動性の低下” がトリガーとなり、その代償的・二次的反応として筋肉が過剰に働き、緊張や疲労、痛みを生み出す、という構図が見えてくるからです。

すなわち、筋肉は「現象(症状)」であり、真の「原因」はその背後に隠れている構造的/機能的な変化(特に関節の動きの制限)にあることが多いのです。本稿では、肩こりを例にとり、「関節可動性(骨・関節の動き)」の視点から原因を探り、改善へのヒントをさぐってみたいと思います。

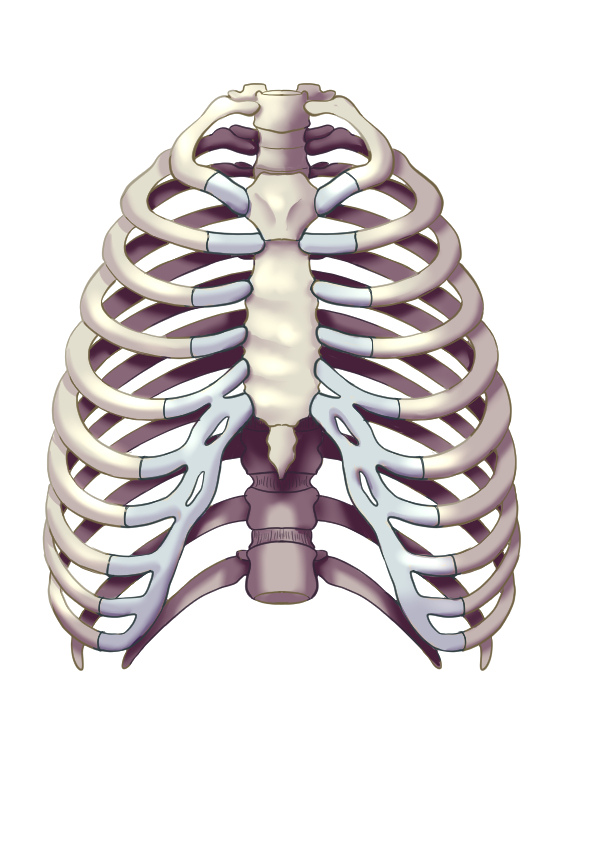

肩こりの鍵を握る「胸郭(きょうかく)」とは何か?

胸郭の構造と役割

「胸郭」とは、肋骨(ろっこつ)、胸骨、胸椎(胸の背骨)という骨構造とそれらをつなぐ関節・軟部組織(肋間筋、靭帯、軟骨など)から成り立ちます。胸郭は呼吸運動に深く関わり、肺を収める器としての機構だけでなく、上肢(腕)・肩・肩甲帯・頚部の動きと相互作用を持ちます。

特に、胸郭の前後・側方への拡張・収縮、および回旋・側屈・伸展/屈曲方向のわずかな動きが、呼吸・上肢挙上・肩甲帯運動を滑らかにするために不可欠です。

猫背姿勢・長時間同姿勢の罠

現代社会において、以下のような行動パターンが非常に一般的になっています:

• 長時間のデスクワーク、パソコン・スマホ操作

• 前傾・うつむき姿勢

• 猫背傾向

• 運動不足、可動域を使わない生活

• ストレスによる呼吸の浅さ

これらが重なると、胸郭周囲の筋や軟部組織(肋間筋、横隔膜、前後肋骨間靭帯、肋椎関節、肋横突関節など)が硬くなり、胸郭そのものの“しなやかな動き”が失われていきます。

胸郭の可動性が失われていくと、呼吸運動(特に吸気時の胸郭拡張)が制限され、胸郭の拡張・後退・側方移動が弱くなります。その影響は、以下のような連鎖を引き起こします。

引用:第46回日本理学療法学術大会 抄録集(2010年)

「肩関節周囲炎患者における胸椎可動性と上肢挙上時の肩関節・胸椎の動きの関係」

胸郭可動性の制限 → 呼吸/肩・首への代償

呼吸補助筋の過剰使用

胸郭が十分に動かないと、吸気時に肺を拡張させるための空間が得られにくくなります。その結果、横隔膜や胸郭内の筋だけでは呼吸を補えず、不足する部分を「呼吸補助筋」に頼るようになります。具体的には、以下の筋肉が補助的に使われやすくなります:

• 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)

• 斜角筋群

• 肋間筋・肋骨挙筋

• 大胸筋・小胸筋

• 肩甲挙筋、菱形筋、上部僧帽筋

普段なら主に上肢・頚部・肩甲帯の運動に関わるこれらの筋が、呼吸の“助っ人”として消耗し始めると、首・肩まわりに慢性的なストレスがかかり、過緊張や痛みが生じやすくなります。

二次的な関節・筋挙動のアンバランス

もう一つの連鎖パターンは、このような補助筋の“呼吸への流用”によって、肩・頚部・肩甲帯周囲の関節が本来持つべき「安定性」や「制御性」を失ってゆくことです。筋が持つべき役割が分散し、運動連鎖の中でバランスが崩れます。特に以下のような現象が起きやすくなります:

• 肩甲帯(肩甲骨周囲関節)の“動き過ぎ(過剰可動)”

• 頚椎・胸椎間の動きの代償

• 上肢挙上動作時に、肩関節や胸椎の動きの順序・タイミングズレ

このような状態では、筋肉は“我慢して頑張り続ける”しかありません。だからこそ、ストレッチやマッサージだけでは根本的な改善が見えにくくなります。

関節の性質 ― 安定すべき関節 vs 動くべき関節

がじゅまる鍼灸整骨院が重視する「Joint by Joint(ジョイント・バイ・ジョイント)アプローチ」は、身体の関節を “安定させるべき関節” と “可動性を維持すべき関節” に分けて、それぞれに合ったケアをする発想です。

以下は、典型的な例として挙げられる関節の“安定性/可動性”割り当て例(あくまで理論モデル)です。

| 関節(部位) | 役割理論 | コメント |

| 足関節(距骨下・距踵関節など) | 動くべき | 足部・足首は柔軟に動けた方が歩行や衝撃吸収性がよくなる |

| 膝関節 | 安定すべき | 膝は曲げ伸ばし程度の制御された動きで安定性が求められる |

| 股関節 | 動くべき | 大きな可動性が歩行・走行・運動全般で重要 |

| 腰椎 | 安定すべき | 過度な可動性は腰痛リスクと関連し得る |

| 胸椎 | 動くべき | 胸郭および肩甲帯との連関で可動性があるべき関節 |

| 肩甲帯/肩関節 | 安定すべき(ただし適度な可動性も必要) | 肩甲骨・肩関節は“コントロールされた動き”を重視するべき |

| 頚椎 | 安定すべき(下位頚椎)・動くべき(上位頚椎) | 頚椎の中でも部位によって可動性・安定性の要求が分かれる |

| 手関節・手指関節 | 動くべき | 細かい可動性が手作業には必須 |

この理論を肩こり改善に当てはめると、胸椎(胸郭)は「動くべき関節」に分類される重要な部位です。一方で、肩甲帯(肩甲骨まわり)や下部頚椎などは「安定すべき関節」と考えられます。つまり、胸椎が動けなくなると、本来“安定性を保つべき”箇所(首・肩甲帯など)が無理に動こうとしてしまい、過剰なストレスが加わることになります。

肩こりを引き寄せる“関節可動性低下”が起こるメカニズム

1. 運動・可動性使用頻度の偏り

デスクワーク・スマホ操作・うつむき姿勢の常態化により、胸郭周囲の屈曲傾向が強まり、「伸展・側屈・回旋」の可動性が使われにくくなります。「使わない動きは失われる(Use it or lose it)」原則と同様に、胸椎および肋骨関節は硬くなり、滑らかな動きが出づらくなります。

2. 呼吸パターンの乱れ

浅い呼吸、過度な胸式呼吸、胸郭拡張の制限などが進行すると、呼吸補助筋への依存が強まります。これらは前述のように、首・肩まわりの筋と密接に結びついています。その結果、筋と骨格系が双方で牽制しあい、悪循環ができあがります。

3. 関節面および軟部組織の組織変化

関節包、靭帯、関節軟骨、肋間軟骨、肋骨・肋椎関節の関節面などが、長く制限された状態にさらされると、軟部組織の線維化・癒着・滑膜機能低下などが進む可能性があります。結果として、可動性回復が難しくなり、運動時に痛みや違和感を伴うこともあります。

4. 運動連鎖・協調性の破綻

胸郭の動きが減ると、上肢挙上や肩関節運動、肩甲帯運動との協調性が崩れます。例えば、腕を上げるとき、通常は胸椎・肋骨が適度に回旋・側屈し、肩甲骨が滑らかに動くべきですが、胸郭が硬くなるとその“逃げ場”がなくなり、肩関節・肩甲骨・頚椎が代償運動を余儀なくされます。これが肩甲骨周囲・肩関節周囲に慢性的なストレスをかけ、痛みや張りを招きます。

研究的なエビデンスとの関連づけ

肩こり・肩関節障害と胸郭可動性の関係を調査した研究事例もいくつか報告されています。たとえば、第46回日本理学療法学術大会 抄録集(2010年)において、「肩関節周囲炎患者における胸椎可動性と上肢挙上時の肩関節・胸椎の動きの関係」が検討されています。このような研究は、肩関節挙上時に胸椎可動性が低ければ、肩関節や肩甲帯、頚椎が代償的に動く傾向があるという仮説を支持するものです。

また、呼吸機能・呼吸筋群と頚肩部痛・頭痛・首の可動性との関連を示した文献も複数存在し、呼吸機能異常が頚部・肩部のこり・痛みに関与しやすい可能性が指摘されています。こうした知見は、臨床的にも「胸郭」や「呼吸系」にアプローチする意義を後押ししています。

おわりに:慢性的な肩こりと決別するために

もしあなたが以下のような状況に当てはまるなら、「関節(骨)の動き=関節可動性」に意識を向けることが改善の鍵になる可能性が高いです:

• 長時間のデスクワークやスマホ使用が多い

• 呼吸が浅く感じる、息苦しさを感じる

• マッサージやストレッチを続けても肩こりが抜けない

• 肩こりに加え、頭痛・首こり・眼精疲労なども併発している

がじゅまる鍼灸整骨院では、「Joint by Jointアプローチ」を基盤とし、関節可動性と筋安定性を統合的に見立てることで、肩こり改善への道筋を整えます。痛み・こりを単に“揉む”のではなく、身体構造そのものを調整するアプローチをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

がじゅまる鍼灸整骨院へのアクセス

県庁前駅より車で約10分

真玉橋バス停から徒歩3分ファミリーマート那覇国場店向かい

筆者:金谷

保有資格

はり師 きゅう師 美容薬学検定1級 スチューデントトレーナー中級